丈六寺(じょうろくじ)は徳島市南部の勝浦川沿いにあるお寺。

参道は交通量がそこそこ多い県道212号線に面していますが、一歩境内に入るとそこは別世界のように静寂に包まれていました。徳島県内では屈指の古刹で、重要文化財がたくさんあることから「阿波の法隆寺」と呼ばれています。

また、丈六寺は徳島市内きっての紅葉の名所としても有名で、秋には写真愛好家も大勢訪れている人気スポット!

私も紅葉目当てで参拝したんですが、11月末でもまだまだ部分的な紅葉でした。丈六寺周辺は徳島市内では紅葉が遅いエリアのようで、おそらく12月上旬から中旬にかけてが見ごろな模様。。。なので、タイトルでははりきって「紅葉の名所!」とかいいながら、このページでは紅葉の写真はありません。申し訳🙇♀️

紅葉はさておき、貴重な文化財の数々を実際に見てきたのでわかりやすく解説つきでご紹介します💁♀️

丈六寺へのアクセス

県道212号線沿いにあり、周辺には案内標識があるので場所はわかりやすいです。ただ、駐車場への入り口は看板が見えにくくて、見逃してしまいそうでした💦

丈六寺の駐車場

お寺のすぐ近くに普通車10台以上が停められる広い駐車場があり、参拝者は無料で利用できます。

公共交通機関でのアクセス

丈六寺は最寄り駅からの距離があるので、車以外で行く場合はバスを利用します。

- JR徳島駅から徳島バス八多・五滝・大久保行きに乗車し「丈六北」バス停で下車、徒歩すぐ

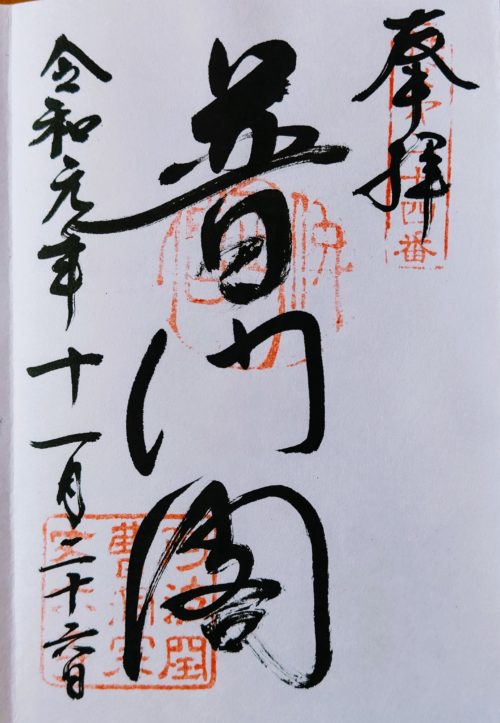

丈六寺の御朱印

丈六寺は本堂の右奥に寺務所(兼ご自宅)があり、阿波秩父観音霊場第24番札所の御朱印がいただけます。

御本尊の釈迦如来のはさみ紙がかわいい♡

丈六寺について

寺伝によれば、寺の歴史は白雉元年(650年)に関東地方よりたどり着いた尼僧が、この地に庵を構えたことに始まると伝えられている。室町時代中期の長享・延徳年間頃(1487年~1491年)、阿波国・三河国・讃岐国の守護大名・細川成之が金岡用兼を招聘し宗派を曹洞宗に改めて中興開山し、伽藍を整備した。

江戸時代になると、徳島藩蜂須賀家歴代藩主が庇護し寺院を整備した。

境内には細川成之・持隆・真之の墓がある。また、蜂須賀家重臣の墓も多く、家老の稲田家・山田家、中老の里見家・生駒家、奉行等の墓も見られる。(Wikipedia丈六寺より引用)

丈六寺の創建は白雉元年(650年)。「白雉(はくち)」ってあんまりピンとこない元号ですが、「大化の改新」でおなじみの大化(645年~650年)とだいたい同時期。創建から1400年近い歴史があり、徳島県内では屈指の古刹です✨

阿波の守護大名・細川氏にゆかりの深いお寺で、境内には細川氏歴代のお墓もあります。

江戸時代には徳島藩主・蜂須賀家の崇敬が篤く、蜂須賀家ゆかりのお墓も複数あります。

正式には瑞麟山(ずいりんざん)慈雲院(じうんいん)丈六寺(じょうろくじ)といい、曹洞宗のお寺で、阿波秩父観音霊場第24番札所です。丈六寺という変わった寺号は「丈六仏」を安置していることが由来だとか。

丈六…仏…??🤔

阿波の法隆寺

丈六寺には徳島県内では他に類を見ないほど重要文化財があることから、別名「阿波の法隆寺」、「阿波の正倉院」などと呼ばれています。

本家の法隆寺や正倉院と真剣に比較されると若干恥ずかしい気もしますが、戦国時代末期の戦火により文化財がほとんど失われた阿波国にとっては貴重な存在なんです🥺

丈六寺の重要文化財は以下の6つがあり、宝物館に保管されている「細川成之像」以外はいつでも拝観可能。

- 三門

- 本堂

- 観音堂

- 経蔵

- 木造聖観音坐像

- 絹本著色細川成之像

丈六寺を参拝する場合は、お寺の維持協力費として拝観料が必要です。入り口にある「拝観」と書かれた箱に投入しましょう。お釣りのないようにご用意ください。

拝観料は参拝時(2019年12月)のもので、現在は料金が変わっている可能性があります🙇♀️

丈六寺の御本尊

本堂の御本尊は釈迦如来(しゃかにょらい)、仏教の開祖であるお釈迦さまです。

観音堂の御本尊は聖観音(しょうかんのん)、「観音菩薩」とも呼ばれます。観音さまといえば千手観音や十一面観音、馬頭観音など人間離れしたお姿をイメージしますが、聖観音は一面二臂(お顔がひとつに腕2本)で人間と同じ。持ち物はシンプルに蓮の花のみです。

丈六寺の見どころ

丈六寺で個人的に気になる&おすすめの見どころを写真つきでご紹介します!参拝される前にチェックして参考になさってくださいね。

徳島県最古の建造物「三門」

入り口で拝観料を納め、まずくぐるのがこの三門(さんもん)。お寺の門といえば鐘楼門や仁王門などいろいろなパターンがありますが、「三門」というのはお初かも。。。

この門は、室町末期の十六世紀に建立された。県下最古且つ優美で県を代表する建築文化財である。

三門とは、空・無想・無願の悟りに通ずる三解脱門(さんげだつもん)の略である。

この門の形は、和様・唐様折衷の重層、間口が三間で三か所とも出入りするので、三間三戸の門と呼ぶ。柱は丸く上部が細い、粽(ちまき)柱で、下に礎盤を敷く。二階の窓は、火燈窓である。それらを唐様(禅宗様)と呼ぶ。垂木が、多いことなどは、和様である。

昭和三十二年に解体修理した。(現地案内板より引用)

”空・無想・無願の悟りに通ずる「三解脱(さんげだつ)門」の略”…?なんかいきなり難しいこと言ってきたぞ…。よくわからないまま、そっと門をくぐりました😂

ちなみに、この三門が徳島県内最古の建造物です。昭和32年(1957年)に大規模に修理されているため、見た感じそれほど古い建物には見えませんが築400年以上です。

びんずるさん

三門は回廊のようになっていて、途中にはいくつかの仏像が安置されています。

回廊の一角には賓頭盧(びんずる)尊者と大黒天。大黒天は表に網があるのでお顔が見えにくいですが、なかなかのファニーフェイスです。作風的にお隣の賓頭盧尊者と同じ作者の予感☆

真っ赤なボディーの賓頭盧尊者は「びんずるさん」と呼ばれるなで仏。自分の体の悪いところと同じところをなでると病気が治ると信仰されていて、お寺の縁側によくいらっしゃいますよね。

珍しいと思ったのが、びんずるさんのハンドサイン。

びんずるさんは一般的に右手の手のひらを正面に向けて、左手には宝珠っぽいものを持っていることが多いですが、丈六寺のびんずるさんはなぜか「マネー、マネー」的なポーズなのが気になる👌いつ頃作られたものなのかは不明ですが、ひょうめんがささくれだっていて、なで仏なのになでられないびんずるさんでした。

他にも”トイレの神さま”でおなじみの烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)がいましたが、お厨子の扉は閉まっていました(そのせいか、写真なし)。扁額はかっこよかったです(写真なし)。

天井が必見!「徳雲院」

びんずるさんコーナーを抜けると、「徳雲院(とくうんいん)」という建物にさしかかります。

徳雲院は天文6年(1537年)に9代目守護・細川持隆(ほそかわもちたか)が建立したもの。「徳雲院」とは持隆の法号であり、持隆の長男・真之(さねゆき)が改築した際、「瑠璃殿」から改称したものです。

建物は何度か改築されていて、現在の建物は江戸中期の享保13年(1728年)のものです。それでも築300年近いですね。

徳雲院前にはけっこう立派な藤棚もあり、藤の季節に来てみたい✨

丈六寺の血天井伝説

丈六寺といえば血天井があることでも有名。

徳雲院で唐突に現れる「血天井はこの上です」という物騒なこの表示。おなじみの血天井はこちら!みたいに言われても、予備知識なしだと普通にびびるよね😂

戦国時代、土佐の戦国大名長宗我部元親は阿波国に攻め込んだ。那賀郡まで攻め入った際、ここを治める牛岐城(富岡城)主新開入道道善(新開遠江守忠之)は勇猛で知られており攻めあぐねた。元親は一計を案じ、和議を申し入れた。天正9年10月16日(新暦1581年11月12日)、道善を丈六寺に呼び出し酒宴を開いた。和議の条件として、道善に対し四国統一の後に富岡城主の地位の確保し勝浦郡を与えるという案を示した。好条件に道善主従は大いに満足し、酒宴は盛り上がった。道善主従が、夕刻、宴を辞して帰ろうと縁側に出たところを、隠れていた元親の家臣に襲撃された。道善主従も応戦したが、多勢に無勢で全員殺害された。この時の手形や足形の血痕は、拭っても消えなかったと言われる。

現在、この縁の板は徳雲院前の回廊の天井板として用いられており、手形・足形の血痕らしき赤い形が認められる。(Wikipedia丈六寺より引用)

現地にも血天井の説明がありましたが、ちょっと内容が難しかったのでWikipediaから引用。予想はしてたけど、やっぱりお前か…。

▼いっぱいあるよ🙋♀️長宗我部元親の天正の兵火被害者の会一覧▼

徳島県内に天正年間以前の古い建造物がない理由はお察しください。あと、徳島が国宝ゼロ県なのもだいたいこの方が理由です🤗

この血天井は壁がない回廊の天井にあるため、長年の風雨にさらされてさすがに色あせてきています。それでも、手形や足型っぽい血の跡が無数にありました。手形はかなりはっきりとしたものもあり、事件の生々しさを感じます😨

丈六寺で謀殺された牛岐城の城主・新開道善(実綱)は、長宗我部の軍門に下りながらも長宗我部と敵対する三好勢とつながりがあったため、謀反を疑われて殺されたといわれています。

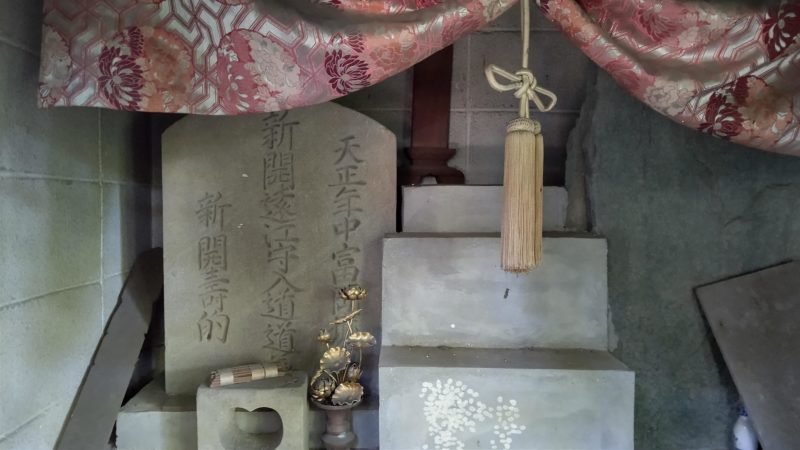

酒宴で討たれた新開道善さん、ご本人にとっては不本意なのでは…と思いますが、現在は丈六寺の近くに「禁酒の神さま」としてお祀りされています。

新開道善の廟は県道沿いにひっそりとあり、参道の「二の門」付近の階段を上がるとすぐ目の前でした。廟の前に「禁酒」と書かれた水鉢?が奉納されていました。

ちょっと失礼して…中はこんな感じで墓石と位牌っぽいものがお祀りされていました。

長宗我部がらみで、”死の原因となったものに御利益がある神さま”としてお祀りされているパターン、愛染院の赤澤信濃守さんと同じですね。

迫力ある本堂

徳雲院を抜けると、デーンと本堂。迫力があります。

寛永六年(1629)蜂須賀蓬庵が、娘辰(美濃国加納城主松平忠光夫人)の供養のため、方丈(住職の居室)を再建寄進したものである。明治以後は、本尊 釈迦如来を安置したので本堂と呼んでいる。

全柱は15㎜面取りしてあり、これは江戸時代初期の特徴である。

昭和三十四年に解体修理した。(現地案内板より引用)

こちらも昭和34年(1595年)に大規模に修理されているため、見た感じは新しい建物っぽいですが、寛永6年(1629年)に建てられているので築400年近いですね。

ちなみに、「蜂須賀蓬庵(はちすかほうあん)」とは徳島藩祖・蜂須賀家政公のことです。家政公の四女・辰(たつ)姫は夫の死後に後を追うように若くして亡くなっていて、娘の供養のために本堂を再建して寄進したとか。

辰姫のお墓も丈六寺にあり、蜂須賀家の血縁者のお墓としては他に家政公の長男・至鎮(よししげ)公の次女・万(まん)姫のお墓が観音堂の奥にあります。

扁額には丈六寺の院号「慈雲院」とあります。

写真だと見えにくいかもしれませんが、現地だと案内板にあるとおり「前柱が1.5mm面取りされている」のがよくわかります。見える範囲だけでもたくさんの柱がありますが、すべて角が尖っていなくてなめらかでした。これが江戸時代初期の建物の特徴だそうです。

中国風な外観「経蔵」

「経蔵(きょうぞう)」とはその字のとおり”経典を納める場所”のことで、お寺ではたまに見かけることがありますよね。丈六寺の経蔵は白壁で、どこか中国風なお堂でした。

室町末期の永禄十一年(一五六八)細川真之が、修行僧が座禅の修行をする僧堂として寄進建立した。

江戸中期の享保十二年(一七二七)奥行を一間縮小して二間うしろへ移築し、経蔵に改めた。納められた一切経は、明国で一六一六年に出版された径山(きんざん)版大蔵経で、徳島市指定文化財になっている。中にある八角の輪蔵は一回まわすと全部読んだ功徳になるという便利なもので、中国の六朝時代、梁の傅大士が二人の子に手伝わせて創案したという。

輪蔵にその人たちの像が安置されている。(現地案内板より引用)

この経蔵はおよそ450年前の永禄11年(1568年)に建てられていて、なかなか歴史あるもの✨建物は国の重要文化財、経蔵に納められている「一切経」は徳島市の文化財に指定されています。

経蔵の中には八角形の書棚「輪蔵(りんぞう)」があります。

輪蔵は回すと中に納められている経を読んだことと同じ功徳が得られるという「マニ車」的なシステムで、これは1700年以上前に発明されたものだとか。画期的ですが、そんな横着してええんか?とも思います😂

経蔵は残念ながら中に入ることはできません。

扉の隙間から内部をこっそり見ると、うわさの梁の傅大士と思われる人物と二人の子の像がありました。むっちゃドヤ顔ですね😂奥に見える八角形の構造物の中に一切経が納められている模様。実際に回しているところを見てみたいものです。

ラスボス感漂う「観音堂」

境内のいちばん奥にあるのが、丈六仏が安置されている観音堂。山を背にして墓地に囲まれていて、ここだけちょっと空気感が違います。

お堂に安置されている聖観音だけでなく、建物自体も歴史あるものなので全体的にすごい迫力でした。墓地に囲まれて建つ古びたお堂、どことなく高野山的な雰囲気があり、圧倒されます。

もう少し近くからの観音堂。屋根の雰囲気とか、経蔵と同じくちょっと中国風なデザインですね。

普門閣とも呼ばれる。寄棟造二重仏堂(上層・下層の2つの屋根をもつ仏堂)。戦国時代の永禄10年(1567年)、細川真之により建立された。現存する建物は江戸時代初期の慶安元年(1648)の建立で、昭和32年(1957)に解体修理された。

(現地案内板より引用)

観音堂も三門とともに徳島県で最古の建造物だとか。こちらも昭和32年(1957年)に修復されていますが、同時期に修理されている三門や本堂に比べるとなんだか古ぼけて見えました。

ふだんはお堂の中に入ることはできませんが、大きな像なので扉の隙間からでもじゅうぶんなくらい拝顔できます。

説明通りの巨大な尊像で、優しげなお顔の観音さまでした。聖観音像は2015年~2017年にかけて大規模に修復されているので、金箔の輝きが美しかったです✨

見るべき特徴としては、

- 一般的に「聖観音像」といえば立像をイメージしますが、丈六寺の聖観音さまはご覧のとおりどっしりと座っておられます。

- 左手に持っている蓮の花はつぼみで、これは「悟りをまだ得られない人間」を表しているとか。右手をかざして、今まさにつぼみを開かせて極楽浄土への悟りに導こうと説教しているお姿をしています。

このようなお姿の聖観音は日本で唯一というとても珍しいものなので、必見です!

11月3日文化の日には観音堂の扉が開かれ、近くから拝顔することができるそうですよ。

徳島ゆかりの人物のお墓がいっぱい!

徳島県内で屈指の歴史を持つ丈六寺、境内に徳島ゆかりの人物のお墓がたくさんあることでも知られています。室町時代末期から近代まで、徳島の歴史に登場する人物のお墓がすべてあると言っても過言ではありません。

歴史上の人物のお墓にはそれぞれきちんと表示がありますが、どこに誰のお墓があるのかは全体像がよくわからず、すべては見られませんでした。

広い境内には墓地が何か所かあり、その中に町奉行や徳島藩家老のお墓が点在しています。

とりあえず、有名な細川家墓所だけはしっかりと見てきました。こちらは他のお墓からは離れた場所にあり、ちょっとわかりにくいかもしれませんが要所要所にこのような案内あり。

細川家墓所は三門から徒歩2分~3分くらいの場所で、薄暗い竹林の中にたたずんでいます。

いちばん右が細川真之、右から2番目が細川成之(しげゆき)のお墓です。左の2つも細川家ゆかりのお墓だったはず。

観音堂周辺の墓地には巨大な五輪塔がたくさんあったので、阿波の守護・細川家の墓所としては意外なほど質素で小規模な印象でした。時代的なものもあるんでしょうか。

錦鯉がたくさんいるよ「せせらぎロード」

お寺から少し離れた場所には「せせらぎロード」という気になる看板が。どうやら、この先には錦鯉がたくさん泳ぐ水路があるようです。風流やないか、がぜん気になる!

水少なっ!😂

色とりどりの鯉がいっぱいいて華やかでしたが、この水量よ…。参拝したのは11月の終わり頃、水路も一部ふさいでいる場所があったので、夏とかならもっと水も豊富で涼やかなのかもしれませんね(というフォロー)。

せせらぎロードは丈六寺三門から徒歩4~5分くらいとすぐ近く。季節によっては鯉にエサやりもできるそうなので、せせらぎロードの散策は春や夏がおすすめです!

まとめ

丈六寺がある場所は「丈六町(じょうろくちょう)」という地名で、地域のシンボル的存在。

お寺があることは昔から知っていましたが、なかなか参拝する機会がなく、徳島県民ながら初めてのお参りでした。徳島のお寺では珍しく拝観料が必要ですが、「阿波の法隆寺」と呼ばれるほど境内には歴史ある建物がたくさんあって、見ごたえがありました!

そんな丈六寺にはおすすめの参拝時期があります。

- ひとつは11月下旬から12月中旬にかけて。丈六寺は「紅葉の名所」としても有名で、県道沿いの参道が紅葉のトンネルのようになります。参道は拝観料不要で散策できるので、写真撮影のために訪れる方もたくさんいます。

- もうひとつは11月1日~11月3日(文化の日)。この3日間だけ観音堂や経蔵の扉が開かれるとか。11月初めは紅葉にはまだ早い時期ですが、ふだん入ることができないお堂に入って貴重な尊像を間近で拝顔できるので参拝におすすめです。

また、丈六寺はややマイナーな霊場ですが「阿波秩父観音霊場」の第24番札所となっているので、御朱印をいただくこともできますよ。

おすすめのお立ち寄りスポット

▼周辺の御朱印スポットはこちら▼

弁天山

丈六寺から車で7~8分くらいの場所にある弁天山は「日本一低い山」といわれています。標高6.1m、徒歩30秒もかからず登頂でき、山頂の厳島神社では御朱印もいただけます。